Un excellent article sous la signature d'Isabelle Falconnier, dans L'Hebdo, salue à sa juste valeur l'achèvement du chantier du siècle : l'édition critique de l'œuvre complète de Charles Ferdinand Ramuz. Belle aventure que ce travail de plusieurs années, accompli par une équipe de chercheurs patentés sous la direction, entre autres, de Roger Francillon et Daniele Maggetti ! Travail admirable, par son érudition et sa patience, et indispensable à la fine compréhension de l'écrivain vaudois.

Un excellent article sous la signature d'Isabelle Falconnier, dans L'Hebdo, salue à sa juste valeur l'achèvement du chantier du siècle : l'édition critique de l'œuvre complète de Charles Ferdinand Ramuz. Belle aventure que ce travail de plusieurs années, accompli par une équipe de chercheurs patentés sous la direction, entre autres, de Roger Francillon et Daniele Maggetti ! Travail admirable, par son érudition et sa patience, et indispensable à la fine compréhension de l'écrivain vaudois.

Cela donne, au final, plus de 30 volumes, publiés chez Slatkine*, sans compter les deux volumes publiés en 2005 dans la prestigieuse collection de Pléiade de Gallimard**.

Évidemment, ce chantier a un prix. Il est exorbitant : 4,7 millions de francs. Sans compter les subventions offertes aux éditeurs (importantes, elles aussi) pour publier ces Œuvres complètes. Quand on pense aux difficultés qu'ont les éditeurs romands à obtenir ici 1000 Frs, là 2000 Frs pour publier le premier roman d'un auteur inconnu, il y a là comme un fossé difficilement justifiable…

Le coût de ce « chantier » est énorme, certes, mais il permet de mieux appréhender un auteur qui reste peu et mal lu. Pour cela, je me félicite, comme Isabelle Falconnier, de cette édition qui fera référence.

Le coût de ce « chantier » est énorme, certes, mais il permet de mieux appréhender un auteur qui reste peu et mal lu. Pour cela, je me félicite, comme Isabelle Falconnier, de cette édition qui fera référence.

La question, pour moi, est ailleurs. Non dans les sommes exorbitantes consacrées à cette opération, mais plutôt dans la finalité de l'entreprise. À qui s'adressent ces œuvres complètes ? Non au simple lecteur, curieux de littérature romande et amateur de bons livres. Mais avant tout aux spécialistes, aux érudits, aux étudiants, aux professeurs d'Université.

Si le travail de CFR est présenté clairement, si les grandes lignes de son « programme poétique » sont tracées avec justesse, on peut tout de même déplorer les excès de jargon (« génétique », « sociologique », « sociolinguistique ») qui alourdissent les notes et les préfaces de touches pédantes, pour ne pas dire cuistres, et n'ajoutent rien à la compréhensions des textes de Ramuz.

Un exemple (mais il y en a des dizaines) : voici comment un critique — Vincent Verselle pour ne pas le nommer — explique le goût qu'avait Ramuz de commencer ses paragraphes par la conjonction « et » : « la récurrence de ce connecteur à l’entame d’unité propositionnelle marque fortement la subjectivité énonciative et son activité ».

« N’y a-t-il pas là un signe d’impolitesse et de cuistrerie à l’égard du public non initié ? » demande avec justesse Jean-Louis Kuffer.

N'y a-t-il pas le risque, ici et là, de perdre le lecteur, même inconditionnel du poète vaudois, ou même de le faire rire ?

Mais la question principale n'est pas là, je l'ai dit. Cette édition est remarquable par bien des aspects. Elle contentera les étudiants en Lettres et les professeurs d'Université.  Et elle fera plaisir aux attachés d'ambassades qui exposent les Pléiades dans leurs plus belles vitrines (d'autant plus que les jours de cette collection prestigieuse, à entendre Antoine Gallimard, sont comptés : dans 10 ans, il n'y aura plus de Pléiades en version papier, mais uniquement en édition numérique).

Et elle fera plaisir aux attachés d'ambassades qui exposent les Pléiades dans leurs plus belles vitrines (d'autant plus que les jours de cette collection prestigieuse, à entendre Antoine Gallimard, sont comptés : dans 10 ans, il n'y aura plus de Pléiades en version papier, mais uniquement en édition numérique).

Charles Ferdinand Ramuz gagne-t-il des lecteurs avec cette entreprise savante et coûteuse ? On peut légitimement en douter.

La grande question est là, toujours la même, depuis un siècle : pourquoi ne lit-on pas Ramuz ? Et d'autant moins depuis sa mort ?

Isabelle Falconnier, en interrogeant quelques écrivains romands, fournit une amorce de réponse.  Janine Massard, une grande lectrice, déplore la misogynie de l'auteur. Stéphane Bovon, quant à lui, trouve les dialogues de CFR artificiels, ses romans mal construits, sa thématique éculée. Sans parler de la langue, travaillée au point d'en paraître indigeste…

Janine Massard, une grande lectrice, déplore la misogynie de l'auteur. Stéphane Bovon, quant à lui, trouve les dialogues de CFR artificiels, ses romans mal construits, sa thématique éculée. Sans parler de la langue, travaillée au point d'en paraître indigeste…

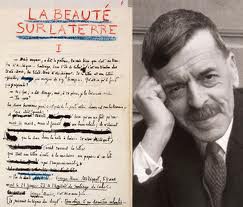

Je suis un grand admirateur de Ramuz. Je ne l'ai pas toujours été. En tant que collégien, je déplorais sa lourdeur, sa vision arriérée de la femme et des rapports amoureux, son côté « Livret de famille vaudois ». J'ai appris à l'aimer.  En lisant La Beauté sur la terre, par exemple, roman très moderne par ses thèmes. En découvrant ses essais, remarquables, comme Taille de l'homme ou encore Raison d'être. Et sa fameuse et extraordinaire Lettre à Bernard Grasset. Et aujourd'hui je le place parmi les grands écrivains du siècle passé. Presque aussi haut que Céline (qu'il a influencé), Camus, Cohen ou Duras.

En lisant La Beauté sur la terre, par exemple, roman très moderne par ses thèmes. En découvrant ses essais, remarquables, comme Taille de l'homme ou encore Raison d'être. Et sa fameuse et extraordinaire Lettre à Bernard Grasset. Et aujourd'hui je le place parmi les grands écrivains du siècle passé. Presque aussi haut que Céline (qu'il a influencé), Camus, Cohen ou Duras.

N'aurait-il pas mieux valu commencer par cette question : pourquoi ne lit-on plus Ramuz aujourd'hui ? Et essayer de le faire plus lire et mieux connaître ? Est-ce qu'une bonne édition de poche (par exemple) n'aurait pas été la meilleure réponse à cette question qui se pose aujourd'hui et se posera encore plus demain ?

Car notre Charles Ferdinand mérite avant tout d'être lu, sinon par tout le monde, du moins par le plus de monde possible. Il n'est pas réservé à une élite de lecteurs érudits. Ce n'est pas un auteur pour happy few. Il ne le voulait pas et il ne doit pas l'être. Son œuvre, parfois difficile d'accès, s'adresse à l'homme universel — et non aux castes, aux sectes, aux clubs de lecture paroissiale.

* Charles Ferdinand Ramuz, Œuvres complètes, éditions Slatkine.

** Charles Ferdinand Ramuz, Œuvres complètes, 2 volumes, collection de la Pléiade, Gallimard, 2005.